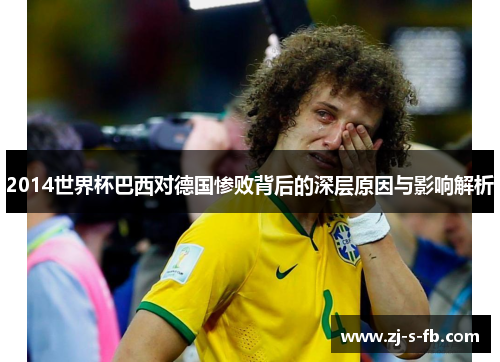

2014年世界杯半决赛,东道主巴西队在本土观众的注视下以1比7惨败于德国队,这一场比赛不仅成为世界杯历史上最具震撼力的瞬间之一,也彻底改变了人们对巴西足球的认知。本文将从多个层面深入剖析这一场惨败背后的深层原因与长远影响。首先,在战术与技战术层面,巴西队未能适应现代足球的快速变化,其传统的个人主义和灵光一现的风格在德国高效的整体战术体系下显得格外脆弱。其次,在心理与压力层面,作为东道主,巴西队承受了巨大的民族情感寄托和舆论压力,导致队员在关键时刻心理崩溃。再次,从足球体系与青训模式来看,巴西足球长期依赖天才球员的个人能力,而忽视了体系化建设,最终暴露出基础的结构性问题。最后,在社会与文化层面,这场失利不仅仅是体育的失败,更是对巴西社会信心和足球文化传统的一次重击,也迫使巴西不得不反思未来的发展道路。通过这四个方面的深度解析,本文试图还原那场比赛背后的复杂成因,并揭示它对世界足球格局以及巴西自身的深远影响。

1、战术落后与整体差距

在2014年世界杯前,巴西队依然以传统的技术与个人能力为核心战术思想,球队习惯依赖前场灵活的突破与个人即兴的发挥。然而,德国队早已在战术体系上完成了革新,他们强调整体配合、空间利用和攻防一体化。这种差距在半决赛中被无限放大,巴西队的中场组织几乎被完全瓦解,失去了节奏掌控能力。

德国队的传控与高效进攻展现出欧洲现代足球的成熟理念,而巴西的战术安排显得过于单一。面对德国的高位逼抢和快速传递,巴西队防线频频失误,最终在短短几分钟内连续丢球,这种战术失衡成为惨败的直接原因之一。

此外,巴西队在防守端的整体性也远远不足。德国队通过跑动与传球不断撕裂防线,而巴西球员更多依靠个人经验和直觉来防守,缺乏系统性的站位与协防。这种差距体现了巴西足球在战术进化上落后于欧洲主流强队的现实。

2、心理压力与精神崩塌

作为东道主,巴西全队承载着举国上下的期待。足球在巴西不仅仅是一项运动,更是国家认同感与民族自豪感的重要象征。因此,每一位球员都处在巨大的心理压力之下。在比赛开局丢球后,巴西队的心理防线迅速崩塌,这也是导致比分迅速被拉开的关键。

队长蒂亚戈·席尔瓦因停赛缺阵,球队缺乏一个能够在关键时刻稳定军心的领袖。缺乏精神支柱的巴西队在场上显得手足无措,而德国队则冷静沉着,充分利用了对手的混乱心理,一波流将比赛带入无法挽回的局面。

当比分差距不断扩大时,巴西球员的心理压力转化为急躁和慌乱,防守和进攻动作都出现了低级失误。观众席上的嘘声与震惊表情反过来加剧了球员的紧张感,导致球队在精神层面彻底崩盘。这种心理崩溃不仅仅是比分上的失败,更是一种精神层面的瓦解。

3、青训体系与结构性问题

长期以来,巴西足球依赖天赋异禀的超级球星,从贝利到罗纳尔多再到小罗,巴西的辉煌多由个人天才引领。然而在2014年,内马尔虽然崭露头角,但整体青训体系已经暴露出后继乏力的问题。球队中场组织力严重不足,后防线缺乏世界级的稳定球员,这是结构性短板的直接体现。

相比之下,德国自2000年欧洲杯失败后进行了大规模的青训改革,建立起覆盖全国的系统化培养体系。十多年后,这一改革的成果在2014年全面爆发,德国队阵容厚度与整体战斗力远超巴西。这种体系上的差距是短时间内无法弥补的。

巴西国内联赛水平下滑、经济因素与球员过早外流,也削弱了国家队的竞争力。年轻球员缺乏在高强度比赛中磨练的机会,导致整体实力不足。一场惨败不仅是比赛的偶然结果,更是巴西足球体系多年积累问题的集中爆发。

4、文化冲击与社会影响

这场1比7的失利对巴西社会产生了巨大的文化冲击。足球在巴西承载着民族精神与社会认同,而惨败在主场上演,被视为一种集体创伤。全国上下陷入了震惊与反思之中,许多媒体甚至称其为“米内罗大屠杀”,把它与国家历史性的悲痛事件相提并论。

在社会层面,这场失败让巴西人重新审视足球在国家发展中的地位。世界杯本应是团结与荣耀的象征,但惨败暴露了国家足球文化中的盲点:过度依赖传统与情感,而缺乏现实的规划与现代化管理。这一事件也成为巴西社会对改革呼声的一种象征。

从国际影响来看,德国的胜利不仅提升了自身的足球地位,也向世界展示了科学、系统与长期规划的重要性。而巴西的失利则成为传统足球强国必须面对现代化挑战的典型案例。这场比赛不仅是体育对抗,更是一场文化与理念的对撞。

总结:

2014年世界杯巴西1比7惨败于德国,不仅是比分上的失利,更是战术、心理、体系与文化多方面因素叠加的结果。战术上的落后让巴西无法与德国抗衡,心理压力的爆发导致全队在关键时刻崩盘,青训与体系的缺陷进一步放大了劣势,而文化与社会层面的冲击则让这一结果超越了体育本身。

这场比赛的意义在于,它迫使巴西以及全世界重新思考足球发展的方向。对于巴西来说,这是一次痛苦但必要的反思契机;对于世界足球而言,它展现了科学体系化建设的重要性。惨败虽痛,但留下的教训或许能推动巴西足球乃至全球足球向更加均衡与现代化的未来迈进。

fb体育官方网站